Généralités

Description sommaire du matériel et des diverses formations du matériel depuis son origine jusqu’à aujourd’hui.

Sommaire :

1. Composition du train

2. Description du matériel

3. Caractéristiques des caisses

4. Traction et freinage

5. Graisseurs de voies

6. Principaux fabricants

1. Composition du train |

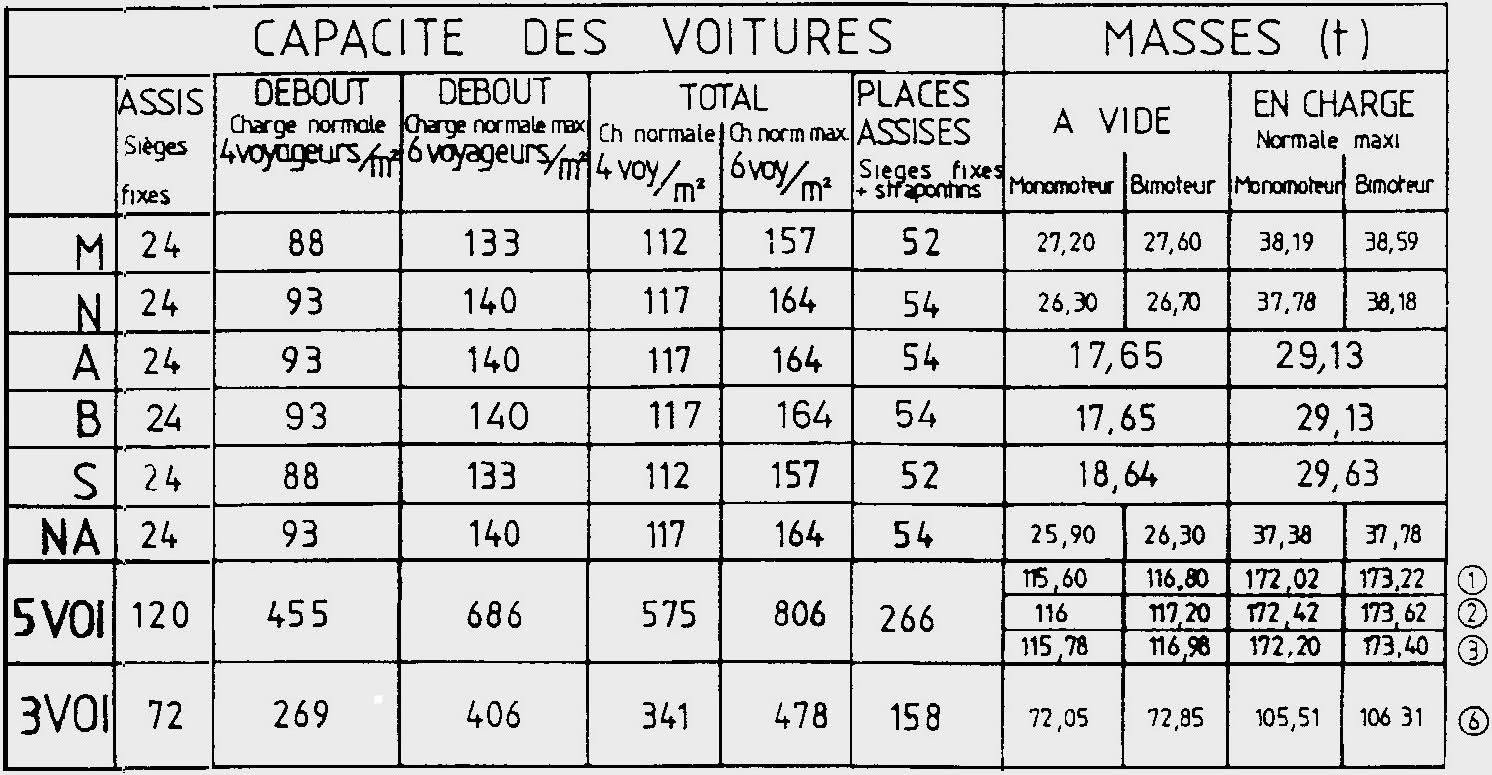

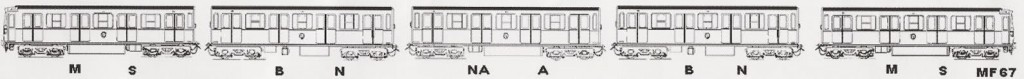

Les MF67 sont majoritairement composés de 5 voitures, et très rarement à 3 ou 4 voitures (nous prendrons pour la suite le cas à 5 voitures). À l’origine, ces 5 voitures étaient motorisées. Par la suite, les trains seront panachés avec 3 voitures motorisées (appelées motrices) et 2 non-motorisées (appelées remorques). Ces trains forment, en service, un ensemble indéformable de 5 voitures. Chaque voiture se voit numérotée avec une lettre et un nombre. La lettre correspond au type de la voiture, motrice ou non, avec loge de conduite ou non, de 1ère ou 2nde classe.

Les motrices sont de 3 types :

- M : voiture d’extrémité avec loge de conduite, ancienne voiture de deuxième classe, numérotée M.10XXX ;

- N : voiture intermédiaire, ancienne voiture de deuxième classe, numérotée N.11XXX ;

- NA : voiture intermédiaire, ancienne voiture de première classe, toujours au centre sur les formations 1 et 3 et donnant le numéro de la rame, numérotée NA.12XXX.

Les remorques sont de 3 types :

- S : voiture d’extrémité avec loge de conduite, ancienne voiture de deuxième classe, numérotée S.9XXX ;

- B : voiture intermédiaire, ancienne voiture de deuxième classe, numérotée B.14XXX ;

- A : voiture intermédiaire, ancienne voiture de première classe, toujours au centre sur la formation 2 et donnant le numéro de la rame, numérotée A.13XXX.

Il est alors possible de réaliser des trains de 5 voitures de plusieurs façons, les compositions étant appelées « formation » et allant de 1 à 6. D’autres compositions rares ont également existé, mais sans avoir de numéro attribué au vue de leur excentricité. Ces formations se composent comme suit :

- Formation 1 : M + B + NA + B + M

- Formation 2 : M + N + A + B + M

- Formation 3 : S + N + NA + N + S

- Formation 4 : M + N + NA + N + M

- Formation 5 : M + B + NA + N + M (trains prototypes pour l’adhérence partielle)

- Formation 6 : M + B + M (ligne 3bis)

- Formation : M + A + N + M (ligne 7bis)

- Formation : S + N + N + N + S (formation particulière d’une rame de la ligne 10)

- Formation : S + N + NA + N + M (formation particulière sur la ligne 12, ex-proto M.10024, puis M.10203 en position de S)

- Formation : M + N + B + A + M (formation particulière sur la rame 060 des essais d’OURAGAN à porte de Charenton)

- Formation : M + Ba + M (ligne 3bis, séparation dans la remorque pour la création d’un compartiment de première classe)

- Formation : M + B + N + M (Convoi d’Auteuil)

Aujourd’hui (2020), seules les formations 1,2,3 et 6 existent encore.

2. Description du matériel |

Les voitures motrices des MF67 sont motorisées par leurs 2 bogies : avec 1 moteur par bogie (motrice « monomoteur ») ou 2 moteurs par bogie (motrice « bimoteur »). Les bogies sont spécifiques pour chaque type de motorisation. Les voitures remorques sont équipées de bogies porteurs.

Les liaisons entre les voitures sont réalisées par des attelages automatiques qui assurent la transmission des efforts de traction et de freinage, ainsi que la continuité du circuit pneumatique. Aux extrémités du train sont disposés un tampon central et un crochet d’attelage.

Les principaux équipements électriques des motrices se composent :

- de 4 frotteurs pour la captation du 750V positif ;

- des moteurs de tractions (1 ou 2 par bogie) ;

- du groupe moto-alternateur qui produit le courant alternatif et basse tension après redressement ;

- du compresseur pour la production de l’air comprimé.

Le fonctionnement des équipements électriques nécessite l’utilisation de plusieurs type de courants :

- Continu Haute Tension : 750 Volts continu ;

- Alternatif : 250 Volts en 250 Hertz ;

- Continu Basse Tension : entre 58 et 78 Volts.

Les organes pneumatiques sont alimentés par les compresseurs, qui distribuent l’air sur tout le train par la Conduite d’Équilibre dont la continuité entre les voitures est assurée par les attelages automatiques. L’air comprimé alimente le circuit de freinage, les vérins des portes, et divers circuits auxiliaires.

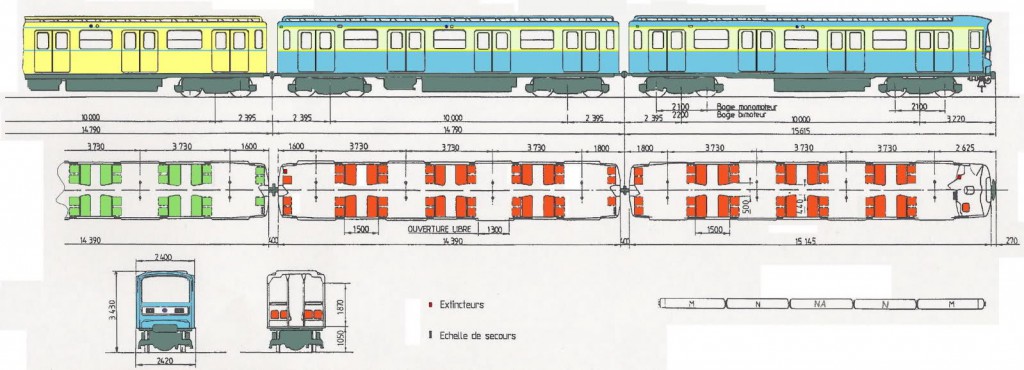

3. Caractéristiques des caisses |

Lors de la mise en service de la rame W1, la première série de MF67, les caisses sont semblables à celles des voitures sur pneu (MP55-59), mais la face avant a toutefois été redessinée.

Une rame mesure 75,400 m, avec 15,145 m pour les motrices « M » et 14,390 m pour les motrices intermédiaires « N » et « NA ».

La masse à vide des rames monomoteurs est de 134,7 tonnes et de 139,9 tonnes pour les bimoteurs.

La capacité voyageurs est de 120 places assises et 686 debout aux heures d’affluence, sans utilisation des strapontins.

Les caisses sont en acier soudé sauf pour les quelques voitures prototypes. Elles ont été conçues pour résister sans aucune déformation permanente à un effort de compression axial de 75 tonnes.

L’avant des motrices « M » est en plastique moulé.

La livrée d’origine est semblable à celle des voitures pneus : bleu clair pour les secondes classes et jaune pour les premières classes.

L’habillage intérieur est réalisé en panneaux plastique lamifiés, le sol est en bois contre plaqué revêtu de dalles en vynil-amiante de couleur beige. Les banquettes et strapontins sont de couleur verte en 1ère classe, et vertes en 2nde classe. Ultérieurement, toutes les banquettes deviendront uniformément brun foncé.

4. Traction et freinage |

Dans la loge, le conducteur dispose d’un manipulateur unique qui permet la traction (accélération) et le freinage du train, grâce à 5 crans de traction (T1 à T5) et 7 crans de freinage (F1 à FS). Il est muni d’un ressort de rappel dont l’action n’est effective que du côté traction. Si le conducteur lâche soudainement le manipulateur alors qu’il est en traction, celui-ci est ramené automatiquement en position F3 au plus.

Lorsque la vitesse du train est supérieure à 12 km/h, le freinage des motrices est assuré par le fonctionnement des moteurs de traction en génératrice à excitation séparée débitant dans une partie des résistances de démarrage. Grâce au système du freinage rhéostatique on obtient un couple de freinage constant et par conséquent une décélération constante. Le frein pneumatique fonctionne lorsque la rame roule à une vitesse égale ou inférieur à 12 km/h.

Un dispositif de substitution des freins coordonne le fonctionnement du frein rhéostatique et du frein pneumatique. Le frein pneumatique se substitue au frein rhéostatique en cas de défaillance de ce dernier et à une vitesse inférieur à 12 km/h; en dessous de cette vitesse, cette substitution s’effectue avec un chevauchement: les freins se complètent car l’action du frein rhéostatique décroit alors même que celle du frein pneumatique croît.

Lorsqu’une rame circule à une vitesse supérieure à 12 km/h en régime de traction, le positionnement du manipulateur sur un cran de freinage (autre que FS) entraine le fonctionnement du frein pneumatique, car le frein rhéostatique ne peut entrer en action immédiatement, les équipements JH étant encore disposés pour la traction. Dès la commande de freinage, les équipements JH régressent et commutent le combinateur TF (Traction-Freinage) en freinage (vitesse toujours supérieure à 12 km/h). Le frein rhéostatique prend alors le relais du frein pneumatique.

5. Graisseurs de voies |

Le graissage de la voie est rendu nécessaire par la force centrifuge qui fait venir en contact la face intérieure du boudin de la roue avec le flanc du champignon du rail extérieur à la courbe.

Le dispositif graisseur de voies de marque Lubrovia a pour fonction d’assurer en courbe le graissage des faces internes des rails de roulement afin de limiter l’usure des boudins des roues et le niveau de bruit dans les courbes.

Il comporte un réservoir d’huile raccordé à l’éjecteur qui pulvérise l’huile à droite ou à gauche. La pulvérisation est commandée par des détecteurs qui réagissent en fonction du mouvement du bogie et de la caisse.

Les graisseurs de voies sont installés :

- sur les remorques « B » pour les lignes 3, 3bis, 5 et 9 ;

- sur les remorques « S » pour les lignes 9 et 10 ;

- sur les remorques « B » pour les MF67 E de la lignes 2,

- sur les remorques « A » pour les MF67 E de la ligne 10 (ex-7bis) ;

- sur les motrices « NA » pour les rames à 5 motrices.

6. Principaux fabricants |

| 6.1. Caisses : |

- CIMT

- Brissonneau & Lotz

- Alsthom

- Carel et Fouché

- Société Franco-Belge

| 6.2. Bogies : |

- Düwag

- UNIMOT

- ANF

- Société Franco-Belge

- Alsthom

- CAFL

- MTE

| 6.3. Moteurs : |

- CEM

- Alsthom

- TCO

| 6.4. Équipements électriques : |

- Jeumont Schneider

- Chauvin Arnoux

- Alsthom

- Leroy Somer

- E.V.R.

- Oerlikon

- AOIP

- Cotep

- Velec

- Facej

- Halberta

- Langlade & Picard

- Auxilec

| 6.5. Divers : |

- Faiveley

- Westinghouse

- Jaeger

- Creyssensac

- Le Reservoir

- Couplomatic

- Elaul