De la ligne 2 Sud à la ligne 6

Sommaire :

1. Introduction

2. Construction de la ligne 2Sud

…..2.1. Section Etoile – Passy

…..2.2. Le Pont de Bir-Hakeim

…..2.3. Section Bir-Hakeim – Italie

3. Mise en service de la 2Sud

4. Construction de la ligne 6

5. Exploitation de la ligne 6

6. Fusion des lignes 5 et 6

7. Mise en service du matériel sur pneu

8. L’atelier de maintenance des trains

1. Introduction |

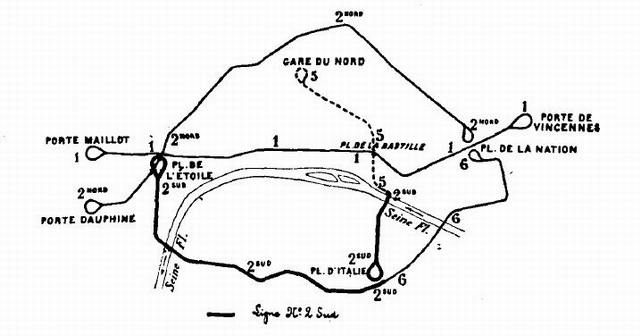

La circulaire Sud, ou 2Sud, doit dès sa conception en 1898 relier l’Étoile à la gare de Lyon par la place d’Italie. Une petite ligne (ligne 6 initiale) est prévue pour compléter la circulaire avec le tronçon Italie – Nation.

Trois ans plus tard, en 1901, le Conseil Municipal revient sur ses plans : la 2Sud formera un demi-cercle (Étoile – Italie – Nation). Une autre ligne reliera la place d’Italie à la gare du Nord.

Ce tracé privilégie la desserte du 13ème arrondissement, peu peuplé jusqu’à lors, au détriment de la gare de Lyon et ses nombreux voyageurs. La compagnie n’y voyant qu’une perte d’intérêts financiers, bataille pour suivre le projet initial, et obtient gain de cause.

2. Construction de la ligne 2Sud |

| 2.1. Section Etoile – Passy |

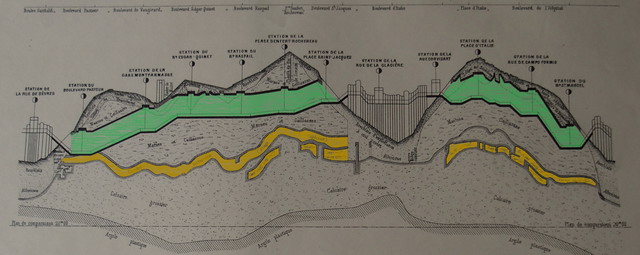

Le tronçon d’Étoile à Trocadéro pose peu de difficultés de construction, hormis la présence d’une ancienne carrière souterraine de calcaire vers l’avenue Kléber. Les vides sont étayés puis comblés par des murs et des piliers en meulière, et le ciel de carrière richement maçonné, chaque interstice comblé. En résulte des galeries renforcées suivant le tunnel par-dessous, supprimant le danger d’effondrement.

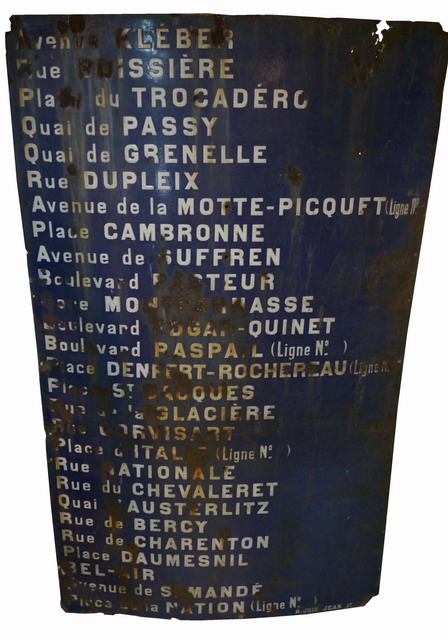

La station Passy, établie en pleine pente de la rue de l’Alboni, est construite en tranchée couverte sur 23,90m, en tranchée ouverte sur 22m et en viaduc sur 29,70m.

L’ingénieur Louis Biette est l’ingénieur principal de la conception de toutes les parties aériennes de la ligne, reprenant en partie ses travaux de la ligne 2Nord. Les stations sont équipées d’une marquise vitrée, car ces installations sont jugées moins coûteuses à ériger que celles présentes sur la circulaire Nord.

| 2.2. Le Pont de Bir-Hakeim |

2.2.1 La passerelle de Passy

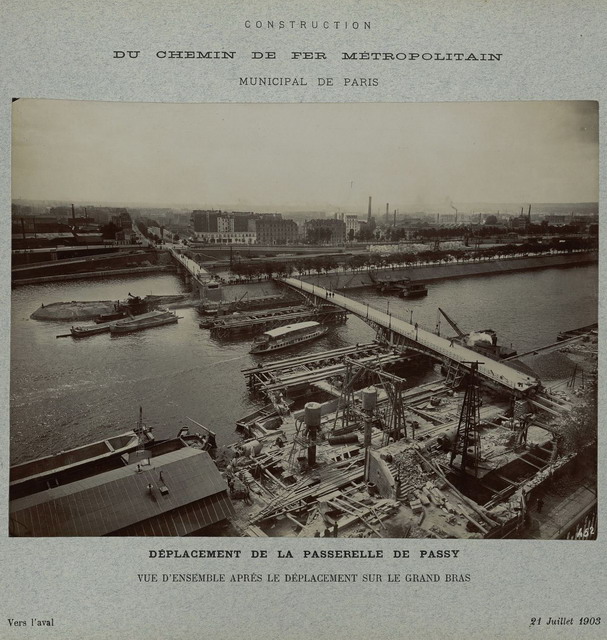

Dans l’axe du passage de la ligne sur la Seine, existe une petite passerelle piétonne reliant les deux rives à l’île aux Cygnes, datant de l’exposition universelle de 1878. Cet ouvrage étant bien trop fragile pour supporter le viaduc ferroviaire, il est décidé de le décaler de 30 mètres en aval, et de bâtir un pont neuf à son ancien emplacement. La passerelle est détruite dès l’achèvement du nouvel ouvrage.

Pour le déplacement de la passerelle, la portée traversant le grand bras de la Seine (côté rive droite) est soulevée de 20cm, puis reposée sur des rouleaux disposés sur une piste en charpente, le tout est tiré par 6 treuils développant un effort de 48 tonnes. Cette opération est entreprise avec succès le 21 juillet 1903.

Pour le pont traversant le petit bras de la Seine (côté rive gauche), il est convenu de le scinder en deux parties en démontant l’articulation centrale. Deux chalands à sable sont positionnés de part et d’autre d’une pile et attachés aux volées. Les bateaux sont ensuite délestés de leur sable, ce qui a pour effet de soulever et faire flotter l’ensemble. Les bateaux effectuent le mouvement à l’aide de treuils qui maintiennent les navires en proue et en poupe. Les deux moitiés atteignent leur nouvel emplacement le 21 août 1903.

Les anciennes piles de la passerelle sont supprimées de différentes façons : (en partant du quai de Passy) intégralement arrachée du fond pour la première, dynamitée pour la seconde, et démontées par un scaphandrier pour les deux dernières.

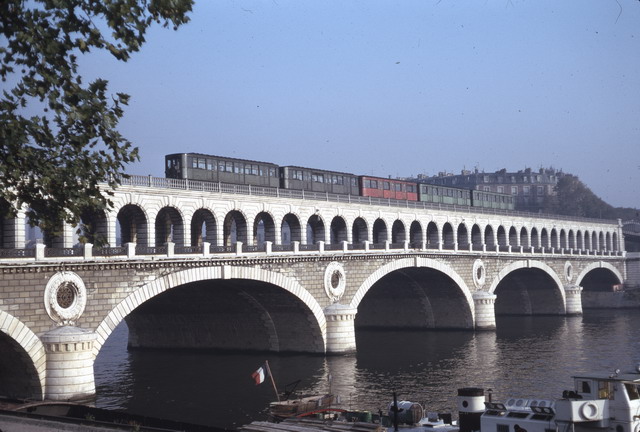

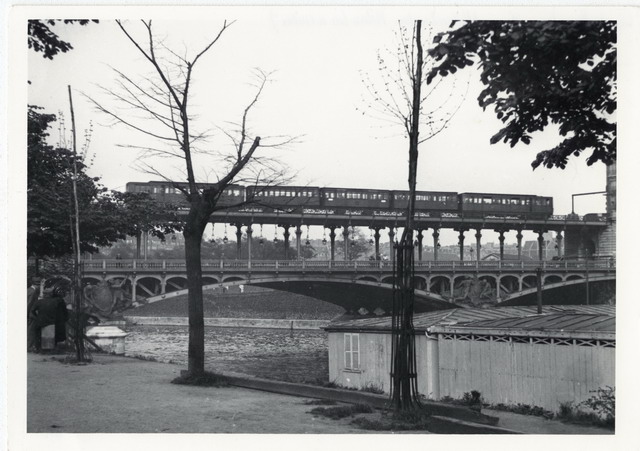

2.2.2 Le viaduc de Passy

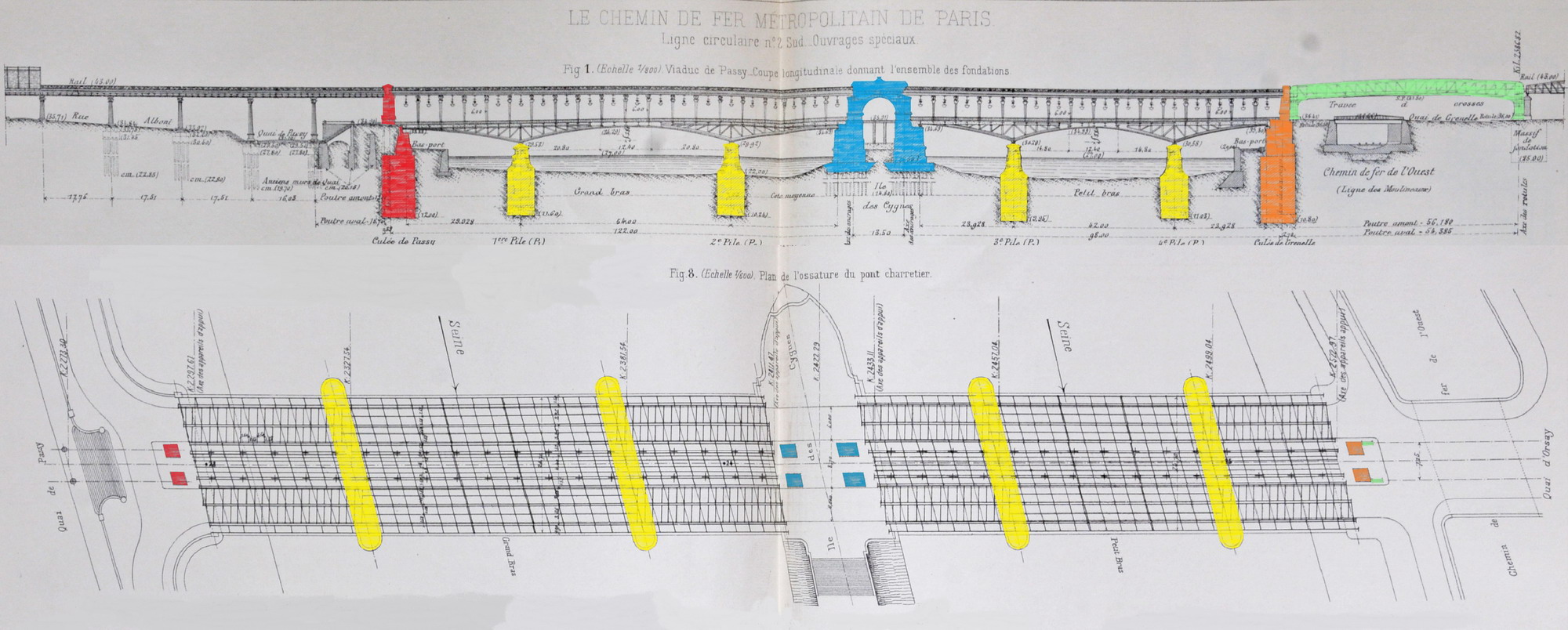

Le nouveau viaduc traverse la Seine en obliquant légèrement avec un angle de 15° vers la droite en partant de Passy, apparaissant clairement sur la vue de dessus. Ainsi, la structure de l’ouvrage suit ce décalage angulaire. Les deux culées possèdent des dimensions similaires : 30m de longueur sur 8,50m de largeur, pour 15,30m de hauteur pour celle de Passy (en rouge sur la vue de profil) et 30m de longueur sur 8,50m de largeur pour 16,50m de hauteur pour celle de Grenelle (en orange sur la vue de profil). Les piles mesurent 32,57m de longueur, 7m de largeur et 22m de hauteur (en jaune sur le plan). Les culées ainsi que les piles sont mises en place par fonçage à air comprimé. L’ancienne pointe de l’île aux Cygnes est rasée pour en bâtir une nouvelle. Cette nouvelle pointe sert de culées aux ponts routiers des deux bras de la Seine, de pylône central pour le viaduc ferroviaire (en bleu sur le plan), également d’accès pour l’île et de belvédère offrant une vue dégagée vers le palais du Trocadéro et la tour Eiffel. La construction nécessite l’évacuation des eaux à l’aide de batardeaux (digue provisoire). Le pylône central s’élève à 23,55m de ses fondations en béton, il relie les deux parties du pont ferroviaire sur une longueur de 9m, à une hauteur de 6m90 de la chaussée au rail (en bleu sur le plan). Ces travaux de fondations s’achèvent en juillet 1904.

Les deux ponts charretiers possèdent des dimensions proportionnellement identiques. Celui traversant le grand bras possède une volée centrale de 54m pour une longueur de 114m, tandis que celui traversant le petit bras a une volée centrale de 42m de longueur pour une longueur de 90m. Tous deux possèdent une largeur de 24,70m. Ajoutés à l’ouvrage de l’île aux Cygnes, la longueur totale de la traversée charretière mesure 233m. Ces deux structures sont achevées en novembre 1904.

Le viaduc ferroviaire, long de 122m côté grand bras et de 98m côté petit bras, est encadré par des pylônes bâtis sur les culées. Il est construit progressivement à l’aide d’un pont roulant prenant appui sur le pont charretier. Large de 7,30m, il surplombe la chaussée en s’appuyant sur des paires de colonnes en acier laminé espacées de 6m. Contrairement aux fondations du pont charretier, ces colonnes sont disposées à angle droit entre elles par rapport au viaduc qu’elles supportent.

Sur la rive gauche, la ligne enjambe dans la foulée les voies du chemin de fer de Versailles (désormais RER C) avec un pont dit « à béquilles » (en vert sur le plan) développant une travée de 57m. La poutre de rive côté amont du fleuve est légèrement plus grande que celle côté aval (1m80 d’écart) afin de rattraper l’obliquité du pylône de Grenelle.

Le viaduc possède des décorations notables :

- au niveau des retombées des arches des ponts charretiers, sont présentes des statues en fonte représentant soit des forgerons, soit des nautes (navigateurs), dessinées par M. Gustave Michel ;

- sur le pylône central sont installées des sculptures : en amont de la Seine sont représentés le travail et la science, crées par M. Jules Coutan et en aval le commerce et l’électricité, signées M. Jean-Antoine Injalbert.

La construction du viaduc de Passy (désigné 2ème lot de la ligne 2Sud) est attribuée à l’entreprise Daydé et Pillé.

En 1930, une statue baptisée « la France renaissante » est placée sur le belvédère, offerte par la communauté Danoise.

| 2.3. Section Bir-Hakeim – Italie |

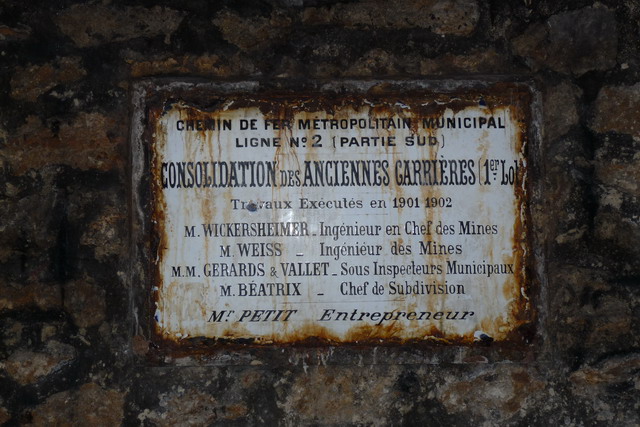

La ligne traverse ensuite le 14ème puis le 13ème arrondissement, en partie en souterrain. Ce dernier nécessite la consolidation des anciennes carrières. Les travaux sont menés à bien en 1901 et 1902, avec des conditions de travail difficiles dues à une cadence effrénée. Le creusement d’un tunnel n’est alors pas faisable tant que le sous-sol risque de s’effondrer, les délais sont donc très contraints.

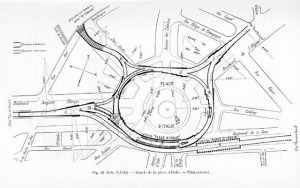

Le plan des voies de la place d’Italie est conçu pour permettre la réalisation des deux projets d’exploitation, avec une boucle de retournement pour la ligne 5 (dans l’optique du plan de 1901). La compagnie peut ainsi remanier les deux lignes sans grande peine.

La ligne traverse ensuite la gare d’Austerlitz, puis la Seine. Cette partie est décrite plus précisément sur l’article sur la ligne 5.

3. Mise en service de la 2Sud |

Le tronçon Passy – Italie est inauguré le 24 avril 1906. Le faible parc matériel provient de la ligne 2Nord.

La ligne 5, assurant à son début la liaison Italie – Orléans (désormais Austerlitz), ouvre indépendamment de la ligne 2Sud le 2 juin de la même année. Un mois plus tard, elle est prolongée jusqu’à la gare de Lyon. À la station Quai de la Rapée (anciennement place Mazas), une pénible manœuvre avec voyageurs est nécessaire pour atteindre la gare de Lyon par une voie aboutissant sur un quai à voie unique. Cette situation ne dure que 5 mois, le temps d’achever le prolongement jusqu’à Jacques Bonsergent (anciennement Lancry) le 17 décembre 1906.

Les lignes 2Sud et 5, ayant pour terminus commun Italie, sont fusionnées le 14 octobre 1907. Un mois plus tard, le terminus de la gare du Nord est atteint. C’est à ce moment que la ligne 2Sud disparaît : la ligne Étoile – gare du Nord est désormais la ligne 5.

4. Construction de la ligne 6 |

Le tronçon Italie – Nation impose la traversée de la Seine à l’emplacement d’un pont bâti en 1864, le pont de Bercy. Il est décidé d’élargir l’ouvrage de 20 à 25m vers l’amont du fleuve, en créant un passage piéton surplombé du viaduc ferroviaire reposant sur 41 arcades en maçonneries. Avec ce nouveau viaduc, le pont devient asymétrique : le viaduc du métro est construit sur l’élargissement, et donc à l’aplomb de la Seine, les voies de circulations automobile étant côté aval.

Ces travaux débutent en 1905, dirigés par l’ingénieur Jean Résal et exécutés par les établissement MM. Bériot frères et Brissot. L’ouvrage est livré le 2 novembre 1906.

Afin d’améliorer la circulation routière, le pont est élargi une seconde fois en 1992, avec la greffe d’une partie très similaire au premier pont de 1864, toujours côté amont. Ce pont moderne est bâti en béton armé, habillé en pierre de taille dans le but de conserver une homogénéité de l’édifice. La partie inférieure du tablier, visible seulement depuis la Seine, n’est en revanche pas habillée, laissant à nu le béton armé.

Cet élargissement permet de retrouver un pont parfaitement symétrique par rapport au viaduc du métro.

La présence d’anciennes carrières dans les 13ème et 12ème arrondissements nécessite des travaux de consolidation sur les tronçons Italie – Nationale et Daumesnil – Charenton (désormais Dugommier).

Les voies effectuent un bref saut en aérien au niveau de la station Bel-Air, évitant le chemin de fer de Vincennes occupant alors le souterrain.

5. Exploitation de la ligne 6 |

La ligne 6 n’est inaugurée que le 1er mars 1909, la compagnie retardant le plus possible son ouverture, la ligne n’étant pas rentable selon des estimations de fréquentation. Comme prévu, son affluence est proportionnelle à sa taille. Elle reçoit donc du matériel récupéré des autres lignes et est la dernière ligne à voir circuler des voitures en bois à essieux en 1932.

Pendant la durée de l’exposition coloniale de 1931, les lignes 5 et 6 sont provisoirement remaniées suivant le projet abandonné de 1901, afin de mieux desservir la station Daumesnil qui permet la correspondance avec la ligne 8, alors victime de son succès.

6. Fusion des lignes 5 et 6 |

Avec la déclaration de la seconde guerre mondiale, l’exploitation est réduite. La station Arsenal ne rouvrira pas. Contrecoup de l’occupation, les pénuries de carburant forcent la population à utiliser en masse le métropolitain comme seul mode de transport. Face à l’accroissement monstrueux du trafic, la longue ligne 5 est victime de surcharges. Il est donc entrepris en 1942 de mieux gérer les départs en terminus en équilibrant le nombre de stations des lignes 5 et 6, en retrouvant définitivement le tracé d’exploitation de 1931, qui suivait le plan de 1901. Le viaduc de Passy est renforcé pour accroître sa capacité.

7. Mise en service du matériel sur pneu |

En 1973, la ligne 6 est choisie pour être la dernière ligne pneumatisée du fait des nuisances sonores de l’ancien matériel vis-à-vis des longues portions aériennes de la ligne. Afin d’accélérer ce chantier de voie exceptionnel, une zone d’approvisionnement est créée sur le quai de Bercy, le long de la rampe du viaduc, à l’emplacement de l’actuel palais omnisports de Paris-Bercy. La station Kléber, autrefois intermédiaire, devient le nouveau terminus ouest, ses voies et quais sont doublés. La station Étoile perd la voie côté ligne 1 au profit d’un long quai, donnant une station à voie unique desservant deux quais, améliorant l’échange des voyageurs.

Le matériel MP73, spécialement conçu pour cette ligne, reprend la conception technique du MP59 des lignes 1 et 4, avec une amélioration des performances de traction/freinage permise par une augmentation de 27 à 30 du nombre de crans de shuntage du combinateur à cames JH. La caisse, produite dans les usines de la CIMT en Lorraine, ressemble à celle des MF67 monomoteurs. L’acier utilisé est plus résistant à la corrosion. Les bogies sont signés ANF, de conception identique à ceux du MP59 avec toutefois une motorisation plus puissante. Les reliefs des pneus adaptés au caractère aérien de la ligne permettent d’adhérer à la piste de roulement par temps pluvieux et des brosses à neige sont placées sous les moyeux guideurs d’extrémité de certaines rames. La ventilation de la loge est améliorée. Les trains sont à adhérence partielle en formation 2 (M-N-A-B-M). Le parc d’origine est de 252 voitures, soit 50 trains de 5 voitures avec 2 motrices de réserve, composé comme suit :

- 102 motrices avec loge, numérotées M.3501 à 3602 ;

- 50 motrices intermédiaires, numérotées N.4501 à 4550 ;

- 50 remorques de première classe, numérotées A.6501 à 6550, toujours au centre et donnant le numéro de la rame ;

- 50 remorques avec loge, numérotées B.7001 à 7050.

La série compte une rame (6550, appelée P1) équipée de bogies prototypes à suspensions pneumatiques et munie d’un frein d’immobilisation (FI), pré-serie de ceux du matériel MPL85 du réseau de Lyon. Une motrice (3602, appelée P2) est équipée de bogies prototypes monomoteurs.

La flotte de voitures Sprague est complètement remplacée au mois de juillet 1974.

8. L’atelier de maintenance des trains |

L’atelier d’Italie ouvre ses portes en 1906 dès son raccordement au réseau. N’y est effectuée que la petite révision des rames de la ligne 2Sud, qui devient peu après la ligne 5, avec celles de la ligne 6 en 1909.

Légèrement rafraîchi avec l’arrivée du MP73 puis celle du MF67 de la ligne 5 en 1979, sa structure ne change pas sensiblement, le matériel nouveau jusqu’à lors ne demande pas de grands bouleversements d’infrastructure.

La maintenance de la ligne 5 déménage à l’atelier de Bobigny en 1986, rendant les 4 premières voies du hall Est plus ou moins inutiles. Elles servent périodiquement en 2005-2007 et 2012-2015 pendant la reconstruction des ateliers de Charonne puis de Boulogne, pour la maintenance préventive des lignes 2 puis 9.

Les rames MP73 seront remplacées vers 2021-2022 par les rames MP89CC libérées de la ligne 4. L’entretien de ces trains nécessite des voies surélevées. L’atelier actuel n’est pas adapté à cette exigence et doit donc être reconstruit. La grosse démolition commence en novembre 2018.

Page publiée en octobre 2020.